Résolution pour 2026 : remettre l’humain au cœur de la musique (Tribune libre)

Dans une année où il lui était difficile de trouver sa voie, Max Kerman, du groupe Arkells, a retrouvé un sens à sa vie à travers les interactions humaines. Son message est clair : n’oublions pas les gens — les technicien·ne·s, le public, tout cet écosystème invisible — sans lesquels ce que nous aimons ne pourrait tout simplement pas exister.

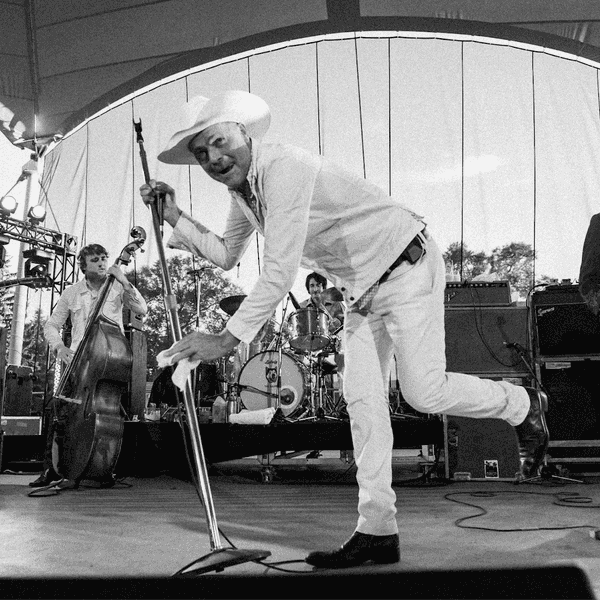

Max Kerman jouant avec Arkells à Niagara Falls, en Ontario, le 18 décembre 2025.

J’ai toujours éprouvé une certaine méfiance à l’idée d’accorder trop d’importance à l’art, de manière générale. Ce n’est pas un besoin fondamental. Je crois que cet instinct me vient de ma mère — ce réflexe du « n’allons pas trop loin », toujours teinté d’une légère suspicion dès que les choses devenaient trop laudatives ou flatteuses.

Mais cet instinct porte aussi une forme de générosité. Il rappelle qu’il ne faut pas oublier les gens — les techniciens, le public, tout l’écosystème invisible — sans lesquels les choses que nous aimons n’existeraient tout simplement pas.

- YouTube

« People Watching » de Sam Fender a été l’une de mes chansons préférées cette année — et son album People Watching. J’ai été profondément touché·e, comme rarement auparavant. Son écriture est d’une intimité saisissante, tout en restant largement ouverte sur le monde. Fender observe, écoute, s’interroge. Il écrit sur les difficultés vécues par les habitant·e·s de sa ville natale, sur les émotions ambivalentes liées à la réussite personnelle, et sur les pressions du coût de la vie qui pèsent lourdement sur une Angleterre marquée par de profondes inégalités sociales. J’ai écouté cet album d’innombrables fois, avec une véritable gratitude pour son existence. Il a embelli mon année.

En écoutant un épisode du podcast Song Exploder, j’ai appris que « People Watching » est en partie un hommage à une professeure de théâtre nommée Annie Orwin — une figure maternelle pour Sam et pour d’autres enfants de son quartier. Il y raconte ses difficultés scolaires, et comment sa grand-mère l’a inscrit à un atelier de théâtre subventionné dans un centre communautaire. Il explique comment Annie l’a encouragé, valorisé, lui a montré qu’une carrière sur scène pouvait être une voie possible — et comment cette rencontre a transformé sa vie.

À un moment, il fond en larmes en racontant comment il lui a tenu la main à l’hôpital durant ses derniers jours. J’ai moi aussi eu les yeux humides, en me posant cette question toute simple : si Sam n’avait jamais rencontré Annie, le monde connaîtrait-il Sam Fender ? J’en doute. Et quel manque ce serait. Un monde sans sa musique, sans les concerts bouleversants qu’il a offerts à tant d’entre nous.

L’année 2025 a donné l’impression d’un long flottement. Nous vivons une étrange dichotomie : le monde n’a jamais été aussi connecté ni aussi pratique, et pourtant, il semble souvent vidé de sens. Derrière bien des conversations revient la même question, lancinante : à quoi tout cela sert-il encore ? Nous disposons de classements pour mesurer la popularité d’une chanson, de statistiques et de sondages pour analyser l’actualité — alors pourquoi est-il si difficile de saisir quoi que ce soit au quotidien, à une échelle humaine ?

Le tourbillon d’idées et d’informations peut nous éloigner de ce que nous cherchons tous, au fond : le sens. Et si le sens relève d’abord d’une sensation, il possède aussi une dimension très concrète.

Ce qui donne du sens à ma vie est souvent tangible : les clients et le personnel de mon café préféré, les salutations chaleureuses de mes voisins dans mon immeuble, la rénovation du parc d’en face, devenu un lieu vivant et accueillant pour les familles.

L’école primaire publique du quartier affiche fièrement une série de valeurs, inscrites en lettres capitales sur sa façade : humilité, respect, sagesse, courage, honnêteté et vérité. Je médite sur ces mots chaque fois que je passe devant, et sur la manière dont cette école accueille tous les élèves, sans exclusion. Tous les petits Sam.

Même si la tentation de basculer vers une existence entièrement en ligne, sans friction, est quotidienne — avec la promesse d’avoir accès à toute l’histoire du monde en un clic —, ce sont les choses locales, celles que je vois de mes propres yeux et dont je respire l’air, qui me nourrissent le plus. Je ne me sens jamais vide ni épuisée lorsque je suis dehors ; en revanche, je ressens souvent une baisse d’énergie après avoir passé trop de temps à faire défiler les écrans.

Je suis frappée de constater à quel point il est tentant d’aimer le produit fini sans s’interroger sur les conditions qui l’ont rendu possible. Comme il est facile d’aimer la musique, un quartier, un sentiment culturel, sans prêter attention à ce qui se cache derrière : le soin, la patience, les espaces publics, les gens qui s’installent bien avant que quoi que ce soit ne soit jugé « digne de confiance ».

Tous les succès que j’ai pu connaître, je les dois en grande partie aux innombrables personnes croisées en chemin : des promoteurs de clubs indépendants, des producteurs qui ont parié sur de jeunes groupes inconnus, d’autres artistes qui m’ont offert des conseils précieux.

C’est pourquoi l’histoire de Sam Fender et d’Annie Orwin — pourtant vécue à des milliers de kilomètres d’ici — résonne avec autant de force. Elle ne parle pas seulement de Sam, mais de toutes les Annie : ces personnes accueillantes qui, discrètement, façonnent un enfant qui écrira peut-être un jour des chansons capables de toucher des milliers d’autres vies. Qui était l’Annie d’Annie ? Et qui n’a pas, ou n’a pas eu, une Annie dans sa vie ?

La musique de Sam m’a rappelé l’interdépendance de tout ce qui donne un sens à l’existence — et le fait que ce sens ne se construit jamais seul. Aimer sa musique, c’est aussi aimer Annie Orwin et le centre communautaire qui ouvrait ses portes à des enfants qui, autrement, n’y auraient peut-être jamais eu accès.

J’écris, entre autres, pour garder près de moi les idées qui me semblent dignes d’être retenues. Celle-ci en fait partie.

J’ai appris que l’immensité du monde moderne — malgré son caractère parfois intimidant — ne peut être apprivoisée qu’en se recentrant sur l’essentiel, en revenant aux relations les plus proches. Bien souvent, les plus belles œuvres naissent du désir d’honorer une personne ou une idée simple. C’est là, je crois, que réside la magie.

La semaine dernière, Arkells a donné deux concerts de Noël à Niagara Falls. Le premier, un concert secret dans une chambre d’hôtel autour d’un piano droit, a permis à 40 fans d’entendre de nouvelles chansons en avant-première. Le second, présenté devant 5 000 personnes dans un théâtre magnifique, a tout autant marqué les esprits. Aucun n’était plus important que l’autre.

À l’heure où les tournées en aréna dominent les algorithmes et les conversations culturelles, il est facile d’oublier que toutes les personnes qui travaillent aujourd’hui à produire ces spectacles ont commencé quelque part — souvent dans un petit club, avec un budget limité.

Alors, en 2026, allons là où sont les gens. Et souvenons-nous — avec plaisir — qu’on n’obtient rien sans rien.

Max Kerman est le chanteur principal d’Arkells et l’auteur du best-seller Try Hard : Creative Work in Progress.

- Ashley Poitevin ›

- Music News Digest: Arkells' Max Kerman Turns Author, An East Coast Classic Enters the Canadian Songwriters Hall of Fame ›

- How Toronto Became the Epicentre of Music and Culture During the Blue Jays’ World Series Run ›

- Arkells Are Skipping Toronto This Summer, but Playing Big and Small Hometown Shows in Hamilton ›